外国人就労ビザ在留資格「技能実習」

外国人在留資格「技能実習」について

新しい在留資格「技能実習」制度

18歳以上の外国人を日本の事業所に受入れ、産業上の技術や技能、知識などを現場にて習得し、母国で活用してもらう制度です。

しかし、従来の制度では、最初の1年間は労働者としてではなく、研修者として受入れられていたため、労働関係法令が適用されませんでした。

その盲点をついて、実質的な低賃金労働者として扱うなどの問題が生じていました。

それでも、発展途上国からの外国人労働者にとっては母国では得られない賃金であるため、不法就労を顧みない事業所と労働者の需給がマッチし、加えてブローカーが暗躍する温床となっていました。

そこで、従来の「研修」制度とは別に、来日当初の講習を除いて、雇用契約に基づく労働関係法令が適用される「技能実習」制度が設けられました。 (1) 受入れ形態大企業などが単独で受入れる「技能実習イ(企業単独型)」と、管理団体が受入れて個別企業で自習を受ける「技能実習ロ(団体管理型)」の2通りがあります。

いずれも、最長3年の滞在が認められます。

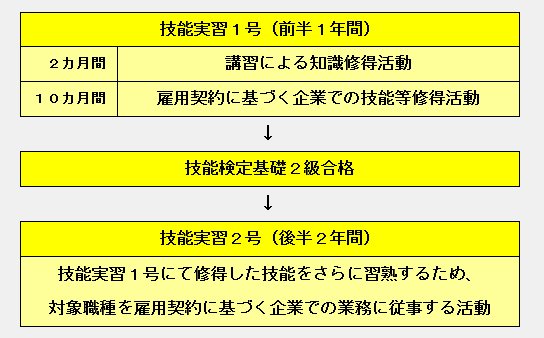

(2) 制度のしくみいずれの場合も、前半1年間と後半2年間に内容が規定されています。

原則2カ月、技能実習生は以下の内容の講習を受けなければなりません。

1日8時間、1週40時間となります。

- 日本語

- 日本での生活一般に関する知識

- 専門的知識を有する者の講習による、技能実習生の法的保護に必要な情報(出入国管理法、労働基準法、最低賃金法など)

- 円滑な技能などの修得に資する知識(安全衛生教育を含む)

この講習において、企業単独型と団体管理型に若干の違いがあります。

企業単独型

③は技能実習の前でなければなりませんが、その他の講習内容は、技能実習の間に行うことは差し支えありません。

団体管理型

すべての講習を、技能実習の前に行わなければなりません。

では、企業単独型と団体管理型について、それぞれ見ていきます。

企業単独型 (技能実習イ)

(1)受入れ企業と技能実習生の関係企業が単独で外国人技能実習生を受入れる場合、その企業(実習実施機関/受入れ機関)と外国人技能実習生の間に以下の関係が求められます。

- 日本の公私の機関と外国にある事業所の職員

- 日本の実習実施機関と引き続き1年以上の取引実績、または過去1年間に10億円以上の取引実績を有する機関の外国にある事業所の職員

- 日本の実習実施機関と国際的な業務上の提携その他事業上の関係を有する機関で法務大臣が告示をもって定める機関の外国にある事業所の職員

- 技能実習生に対する報酬が、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること

- 技能実習が、実習実施機関(受入れ機関)の常勤職員で、習得しようとする技能等について5年以上の経験を有する者(技能実習指導員)の指導の下に行われること

- 実習実施機関に、技能実習生の生活の指導を担当する職員(生活指導員)が置かれること

- 実習実施機関が、講習実施施設、技能実習生用の宿泊施設を確保していること

- 技能実習を開始する前に、労災保険関係成立の届出その他これに類する措置を講じていること

- 実習実施機関が、技能実習生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること

- 技能実習実施状況文書を、実習実施事業所に備え付け、技能実習終了日から1年以上保存することとなっていること

- 技能実習生が、日本の公私の機関の外国にある事業所、または一定の関係のある外国の公私の機関の常勤職員であること

- 技能実習生が、①の事業所から転勤、または出向する者であること

- 技能実習生の修得する技能等が、単純労働でないこと

- 技能実習生が、18歳以上であること

- 技能実習生が、母国に帰国したのち、日本で修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること

- 技能実習生が住む地域で修得することが不可能または困難な技能等であること

講習が終了し、受入れ企業での技能等修得がスタートする時点で、受入れ企業と技能実習生の間で雇用契約が締結され、技能実習生には労働関係法令の適用が始まります。

前途したように、受入れ企業が、技能実習生の法的保護に必要な情報の講習を修了した後すぐに技能実習を開始する場合は、この時点で雇用契約が締結されます。

もちろん、他の講義は技能実習の間に行わなければなりません。

団体管理型 (技能実習ロ)

(1) 管理団体- 商工会議所または商工会

- 中小企業団体

- 職業訓練法人

- 農業協同

- 漁業協同組合

- 公益社団法人または公益財団法人

- 法務大臣が告示で定めた団体

- 技能実習生に対する報酬が、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること

- 技能実習生が従事しようとする技能実習が、技能実習指導員の指導の下に行われること

- 実習実施機関に、技能実習生の生活の指導を担当する職員(生活指導員)が置かれること

- 管理団体が、講習実施施設を確保していること

- 管理団体または実習実施機関(受入れ企業)が、技能実習生の宿泊施設を確保していること

- 管理団体または実習実施機関が、技能実習を開始する前に、労災保険関係成立の届出その他これに類する措置を講じていること

- 管理団体が、技能実習生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること

- 管理団体が、技能実習実施状況文書を、その主たる事業所に備え付け、技能実習終了日から1年以上保存することとなっていること

- 管理団体が、技能実習のあっせんについて収益を得ないこととされていること

- 技能実習生の修得する技能等が、単純労働でないこと

- 技能実習生が、18歳以上であること

- 技能実習生が、母国に帰国したのち、日本で修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること

- 技能実習生が住む地域で修得することが不可能または困難な技能等であること

- 技能実習生が日本で修得しようとする技能等と同種の業務に従事していたこと、または日本で技能等を修得することを必要とする特別の事情があること

はじめの2カ月間、管理団体においてすべての講習が終了した後、受入れ企業(実習実施機関)と技能実習生との間で、雇用契約が締結されることになります。

外国人技能実習の実施業務

外国人技能実習が実り多い結果とするためには、以下のようなしっかりとした受入れ準備が不可欠です。

逆に言えば、しっかりとした準備がなければ、次から次へとトラブルが生じることは間違いなく、そもそも入国審査をパスすることもできないでしょう。

技能実習の内容は、個々の受入れ企業によって様々ですが、大まかな手順は下記のとおりです。 具体的な策定業務は、ご相談ください。

(1) 契約と入国手続き- 実習生の送出し機関と、実習生対象者、実習内容、日程、処遇などについての交渉

- 技能実習実施契約の締結

- 在留資格認定書の取得

- その他

- 技能実習計画書の策定

- 宿泊施設の確保

- 研修施設の確保

- 安全衛生上の措置

- 技能実習指導員の選任

- 生活指導員の選任

- 講師、実技指導員、通訳の確保

- テキスト、教材、各種資料の作成

- 技能実習スケジュールの作成

- 技能実習生名簿の作成

- 技能実習生の受入れ

- 講習の実施

- 企業での技能等修得

- 技能検定基礎2級合格

- 企業での技能等習熟

- 技能実習の終了

- 技能実習生の送出し

*技能実習中の生活管理全般

(4) 事後処理業務- 技能実習報告書の作成・保存

- 技能実習経費の精算

- 技能実習についての総括

- その他